2025年度 安全大会を実施いたしました

2025年度 茂串電気

安全・品質大会

令和7年4月7日(月)

15:00~17:00

秩父宮記念市民会館 けやきフォーラム

昨年からの継続として、私たちは全員がそれぞれの役割と持ち場で協力し、自律的な問題解決を実践できるよう、

チームで築く安全の重要性と個々の安全意識のさらなる向上を図り、労働災害ゼロへの決意を新たにしました。

1.黙祷

2.開会挨拶

≪社長挨拶≫

日々の業務における安全意識の重要性についてお話ししました。

まず一点目は、日々の作業における安全への誓いを改めて心に刻み、各自の危険予知能力を一層高めることです。特に、作業開始前の「1人KY(危険予知)の確実な実施」は、労働災害を未然に防ぐための第一歩であると強調しました。これは、自分自身の安全を守るだけでなく、周囲の安全にも繋がる重要な行動です。

二点目として、過去の事故を決して他人事と捉えず、常に自分の身に置き換えて考えることの必要性を訴えました。過去の事例から学び、潜在的な危険に対する感度を高めることで、未然防止への意識を強化し、より安全な作業環境を築いていくことができます。

最後に、安全な作業環境を構築する上で不可欠なコミュニケーション力の向上についてです。うっかりした思い込みや確認不足を防ぐためには、周囲と活発に意見を言い合える雰囲気作りが求められます。互いに声をかけ合いながら作業を進めることの重要性が改めて強調されました。

また、昨年から各自が取り組んでいる『安全宣言』を振り返り、新たな誓いを立てることが宿題とされました。この宣言は、個人の安全意識を高め、組織全体の安全文化を醸成するための大切な取り組みです。

社員一人ひとりが高い安全意識を持ち、互いに協力し合うことで、より安全で働きやすい職場環境を共に築いていけるよう、これからも努めてまいります。

3.来賓紹介

ご多忙のところ、7名の皆様にご臨席いただきました。

4.来賓挨拶

ご来賓の皆様より、お二方にご挨拶を頂戴いたしました。

5.表彰

6.講話

≪講師紹介≫

株式会社ダブル・ターミネーション 代表取締役 安井 様

株式会社ダブル・ターミネーションの代表取締役、一般社団法人質問型コミュニケーション協会の代表理事として、関わる一人ひとりが、真の調和を生み出し、望む未来を手に入れるチームづくりの支援をミッションとし、企業研修やコンサルティングに加え、様々な企業や団体で講演活動を精力的に行っていらっしゃいます。

『強い組織(チーム)作り ~違いを認め、真の調和を目指して~』

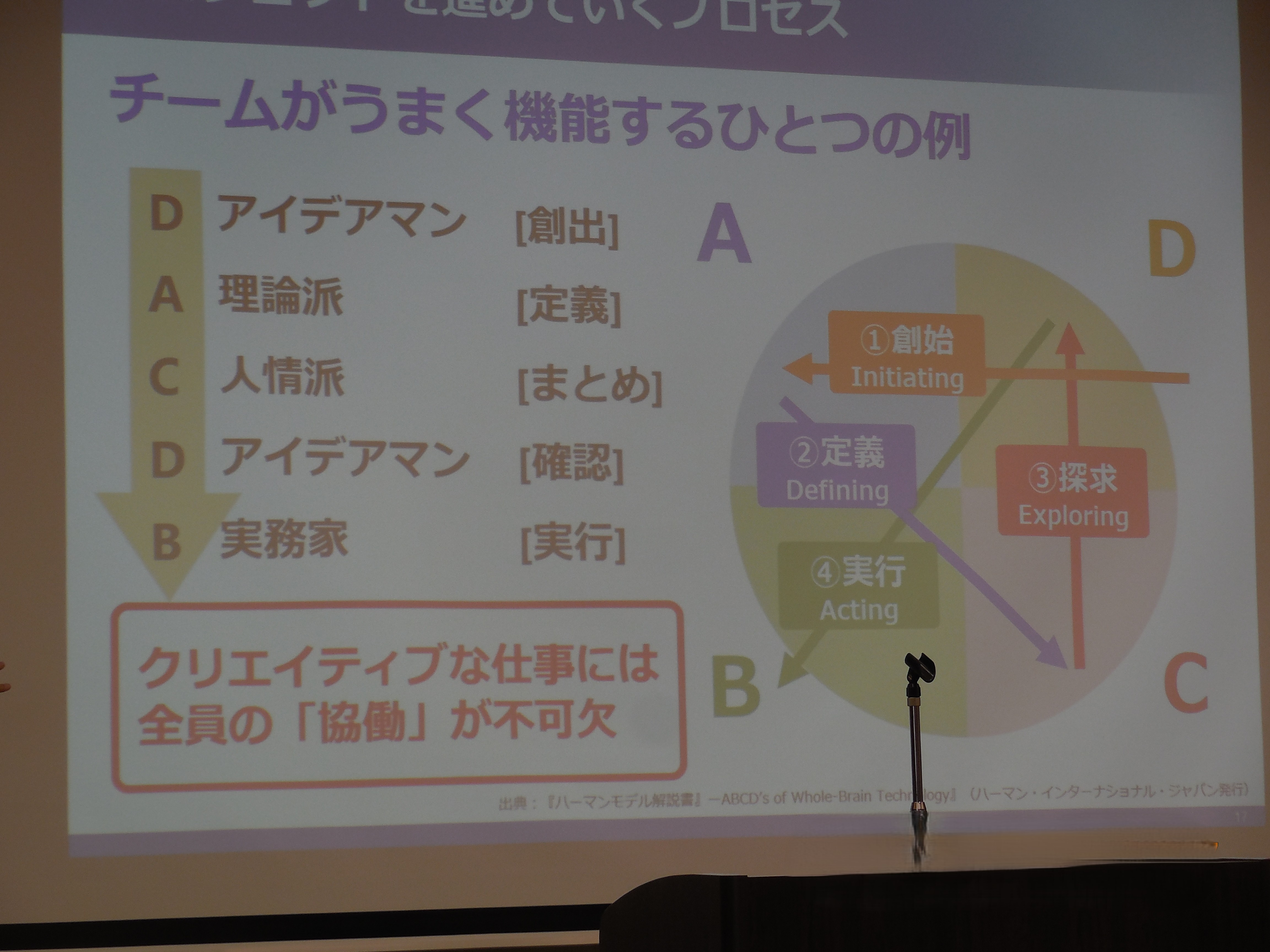

講話に先立ち、受講者全員がハーマンの利き脳チェックを行い、自身の思考特性を把握しました。当日は、まずこのタイプ別の特徴や効果的な接し方、そして避けるべきタブーについて学びを深めました。

その後、ワークとして4人1チームとなり、与えられた一つの課題に取り組みました。この体験を通じて「良い組織(チーム)とは何か」を考察し、ワークの振り返りを行いました。具体的には、初めにうまくいかなかった原因、そこから好転したきっかけ、そしてチームで何かを成し遂げる上で何が重要であったかについて、活発な意見交換を行いました。

講話を通じて、自身の「利き脳」タイプを理解することで、人それぞれに異なる思考様式や行動特性、そして効果的なコミュニケーション方法が存在することへの深い関心が示されました。特に、他者への接し方や、無意識のうちに避けるべき言動があることへの気づきは、今後の人間関係構築やチームビルディングにおいて貴重な示唆を得たという意見が多く聞かれました。これは、多様性を理解し、より円滑な連携を築くための重要な一歩であると考えます。

一方で、「利き脳」タイプに関する知識を頭では理解できても、実際の場面では感情が先行し、学んだことを実践することの難しさを感じたという意見も挙がりました。一度の講話で全てを習得できるものではなく、真の意味で「常に意識して動ける」ようになるには、継続的な意識付けや実践の積み重ね、そして時間と努力が不可欠であるという認識が共有されました。

今回、自己理解と他者理解を深める貴重な機会となりました。今後は、学んだ知識を日々の業務や人間関係の中で実践し、組織全体のコミュニケーション力向上に繋げていくことが重要です。

8.講評

講評をいただきました。

9.閉会挨拶

今年も安全の重要性を再確認しました。継続的な意識と行動で、安全な未来を拓きます。